Polar

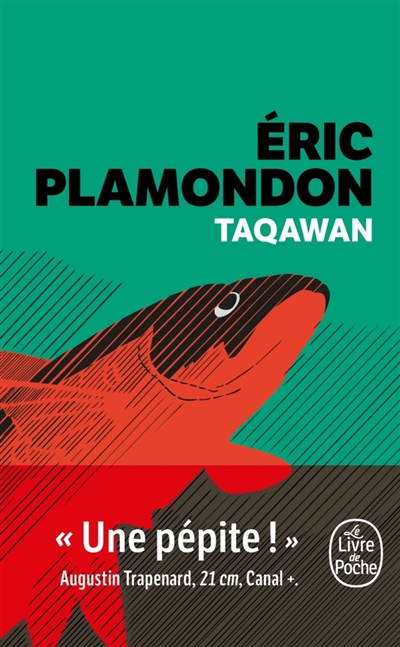

Éric Plamondon

Taqawan

Partager la chronique

-

Éric Plamondon

Le Livre de Poche

27/02/2019

224 p., 7.40 €

-

Chronique de

Aurélie Janssens

Librairie Page et Plume (Limoges) -

Lu & conseillé par

27 libraire(s)

Chronique de Aurélie Janssens

Librairie Page et Plume (Limoges)

Qu’ont en commun un saumon, Céline Dion et des Indiens micmacs ? Ils sont tous dans le roman d’Éric Plamondon, Taqawan. Et si cette association peut faire sourire, elle recouvre en réalité une histoire bien plus tragique. Retour en 1981, dans le comté de Restigouche au Québec.

Le 11 juin 1981, Céline Dion chantait ses espoirs oniriques de paix et de plénitude, mêlant harpe, anges et colombes. Pendant ce temps, des centaines de policiers québécois entouraient une réserve d'Indiens micmacs pour les priver de leurs filets de pêche. Seule ressource pour ces autochtones parqués dans un périmètre depuis l'invasion de leur territoire, privés de droits, d'espoirs et désormais de moyens de subsistance, ils n'ont d'autres choix que de réveiller la violence, la bête qu'on voudrait qu'ils soient. L'événement est médiatisé et les Québécois se regardent, honteux. Le passé, leur Histoire, celle que les manuels scolaires, les légendes ont eu le temps de ré-écrire, revient les hanter. Éric Plamondon tisse une toile dont chaque chapitre montre la complexité d'un événement. Ses origines notamment, en remontant à la façon dont ces peuples sont arrivés sur ce territoire, puis les violences, les traumatismes, les révoltes qui s'ensuivirent autour de cette notion de propriété. D'une énergie rare, passionnant, riche, ce roman inclassable est surtout indispensable !

PAGE — Taqawan s’ouvre sur l’arrivée de policiers dans la réserve de Restigouche. Est-ce aussi le point de départ de l’écriture du roman ?

Éric Plamondon – La genèse de Taqawan est une novella écrite en 2013 qui a pour titre « Ristigouche ». Ce texte fait désormais partie du recueil de nouvelles Donnacona. J’ai écrit « Ristigouche » après un voyage en Gaspésie qui a été l’occasion d’une prise de conscience : j’ignorais tout de l’existence des Micmacs dans cette région et je n’avais jamais entendu parler de la dernière bataille navale en Amérique du Nord entre la France et l’Angleterre en 1760 dans la baie des Chaleurs. Lors des mes recherches, le visionnage du documentaire d’Alanis Obomsawin sur la crise du saumon dans la réserve micmac en 1981 a été déterminant. Quand j’ai commencé Taqawan, je ne savais pas que la scène du pont servirait d’ouverture mais je savais que je voulais que tout commence par la journée de la descente policière, le 11 juin 1981.

P. — Le livre aborde aussi dans de nombreux courts chapitres, des éléments culturels, historiques, géographiques, philosophiques… Comme une écriture en constellation ou en rhizome. Pourquoi ce choix de narration ?

É. P. – C’est un style que je pratique depuis mon premier roman et qui me vient en particulier de mon admiration pour le Moby Dick de Melville et, plus généralement, pour le style de Richard Brautigan. C’est quelque chose qui me permet de déployer pleinement la polyphonie des discours et des points de vue dans le texte. Mes études en journalisme et mon expérience de travail en montage vidéo sont également des éléments à prendre en compte dans ce choix de narration où le fragment tisse le romanesque.

P. — Le fait divers central de votre roman sert de base à une réflexion plus vaste autour des notions de propriété, de territoire, d’origine, de violence, d’oppression et de domination. Ces éléments pourraient faire passer le livre pour une sorte de manifeste. L’avez-vous écrit comme tel et si oui, pourquoi ?

É. P. – Ce n’est pas un manifeste. C’est un roman. C’est une œuvre littéraire et la littérature est d’abord là, selon moi, pour poser des questions, bien plus que pour donner des réponses. Il est vrai que je ressens la violence faite aux Micmacs comme une grande injustice. J’ai été révolté par les événements de 1981 mais si je voulais écrire des manifestes, je ferais d’abord de la politique. Je préfère qu’un roman pousse à l’engagement, plutôt qu’il soit engagé !

P. — Vous vivez en France depuis quelques années mais vous avez commencé votre carrière littéraire au Québec. Lorsque vos livres ont été publiés en France, n’aviez-vous pas peur que les sujets soient trop québécois ?

É. P. – Ma carrière littéraire a débuté au Québec alors que je vivais déjà en France. Mes premiers livres abordaient autant l’Amérique que le Québec, alors je ne me suis pas posé la question. J’aurais pu me la poser avec Taqawan mais j’avais d’abord envie d’écrire cette histoire. C’est un vrai plaisir de constater que l’engouement des Français et des Françaises pour le Québec et les Premières Nations se retrouve jusque dans la littérature.

P. — Si on fait une revue de presse des articles concernant Taqawan, on se rend compte que les critiques ont du mal à classer ce roman. En France, pourtant, on aime mettre les livres dans des cases. Alors, Taqawan, roman inclassable ?

É. P. – C’est un des plus beaux compliments que l’on puisse faire à un livre : inclassable. Donc classable partout à la fois. La richesse d’un livre, c’est justement de toucher des lecteurs de tout horizon, de toute sensibilité, de tout style, alors oui : inclassable !

P. — Vous êtes l’auteur d’une première trilogie appelée 1984. Est-ce que Taqawan est le premier volet d’une nouvelle trilogie (dont Oyana serait le deuxième) ? Si oui, quel serait le fil conducteur de cette deuxième trilogie ?

É. P. – Je ne travaille pas à une nouvelle trilogie. Il est vrai qu’il existe des liens forts entre Taqawan et Oyana sur les thèmes de l’identité, du territoire, de l’Histoire, mais je le constate plutôt a posteriori qu’a priori. Alors peut-être qu’une autre trilogie peut surgir, mais ce serait un peu par inadvertance !