Littérature étrangère

Tuna Kitemitçi

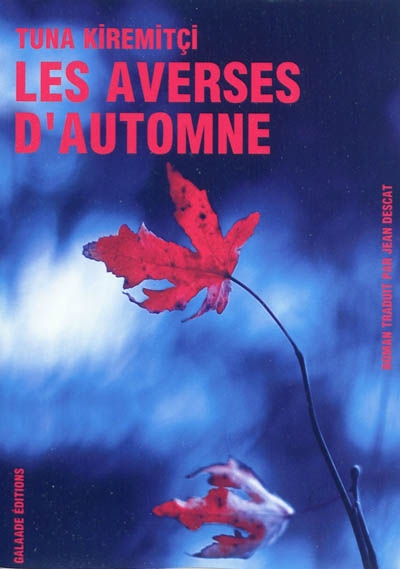

Les Averses d’automne

Partager la chronique

-

Tuna Kitemitçi

Traduit du turc par Jean Descat

Galaade

06/10/2011

224 p., 17 €

-

Chronique de

Aurélie Janssens

Librairie Page et Plume (Limoges) -

Lu & conseillé par

2 libraire(s)- Geneviève Gimeno de Maupetit (Marseille)

- Aurélie Janssens de Page et Plume (Limoges)

Chronique de Aurélie Janssens

Librairie Page et Plume (Limoges)

Pelin, 20 ans, étudiante turque, et Rosella, 80 ans, juive allemande. Deux générations, deux origines différentes. Un lien les unit : la langue turque. Les Averses d’automne, premier roman traduit en français de l’écrivain Tuna Kiremitçi, est le récit fort et émouvant de cette rencontre, de ces deux vies qui se racontent.

PAGE : Vous êtes musicien, poète, il va sans dire que pour vous, le rythme d’une histoire est primordial, est-ce pour cela que vous avez choisi de raconter la vie de ces deux femmes sous la forme d’une conversation, sans aucun passage narratif ?

Tuna Kiremitçi : En fait, j’ai imaginé cette histoire il y a quelques années, mais je ne savais pas comment l’écrire. Un jour, j’ai commencé à la concevoir comme un match de tennis. Cependant, écrire un roman constitué seulement de dialogues est un véritable défi pour un écrivain. Mais comme il est dit dans la Bible : « Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite » ! Le rythme est très important mais aussi très compliqué à trouver. Dans ce roman, ce sont des poètes classiques turcs ainsi que quelques morceaux de jazz qui m’ont inspiré. Dans la forme se cache la liberté. Finalement, je fus surpris de constater que je pouvais décrire tout ce que je voulais à travers les dialogues entre ces deux femmes.

P. : Dans le roman, Rosella prononce cette phrase magnifique : « J’ai peur, si j’oublie le turc, que tout ce que j’ai vécu s’évanouisse en silence. » On se rend compte à travers votre récit de l’importance de raconter, de transmettre son expérience, ses souvenirs, son histoire à travers une langue commune. Pensez-vous que nous n’existons que parce que, à un moment donné, nous avons raconté notre histoire et l’avons partagée ?

T. K. : La triste vérité est que chaque minute que nous vivons voit le passé gagner un peu plus sur le futur. Mais le secret est que nous pouvons changer ce passé en modifiant la façon de le lire. Même les souvenirs les plus tristes peuvent devenir précieux si nous les envisageons de manière différente. Un souvenir amer peut, au final, nous éclairer. Je pense que Rosella connaît la dialectique de la vie et sait l’utiliser lorsqu’elle discute avec Pelin. Elle ré-écrit son passé de la manière la plus belle qui soit : en respectant les bonnes comme les mauvaises expériences qu’elle a vécues et en les partageant. J’aurais aimé rencontrer quelqu’un comme elle lorsque j’étais plus jeune.

P. : Le roman met en scène deux femmes, autour d’elles gravitent ou ont gravité d’autres femmes de différentes générations. Vous êtes un homme et pourtant ces personnages, ainsi que leurs émotions, son dépeints avec beaucoup de justesse. Vous êtes-vous inspiré des femmes qui vous ont entouré ?

T. K. : Les femmes sont ma principale source d’inspiration, parce qu’à chaque fois vous les découvrez différentes. J’ai étudié dans un lycée pour garçon et les femmes restaient pour nous un secret. J’ai découvert mon humanité avec l’aide des femmes que j’ai rencontrées. J’ai toujours pensé que nous étions tous connectés les uns aux autres grâce à des liens profondément enfouis. Si, quand nous écrivons, nous savons plonger à l’intérieur de nous-mêmes avec courage, nous pouvons toucher ce « subconscient commun ». Et là, peu importe que vous soyez un homme ou une femme.

P. : En revanche, du côté des hommes, il existe deux clans : ceux qui confondent amour et relations physiques, désirant simplement mettre les femmes dans leur lit, et les hommes amoureux, fidèles, les perles rares comme Aldo ou Sarkis. Cette vision légèrement manichéenne reflète-t-elle votre perception des hommes et de leur attitude envers les femmes ?

T. K. : En fait, je ne crois pas qu’il existe des catégories lorsque nous parlons de la nature humaine. Devenir un homme est un long parcours. Nous l’oublions souvent. Cela ne concerne ni les performances sexuelles, ni le pouvoir lié au travail : le vrai critère qui fait de vous un homme c’est la loyauté. C’est ce que Rosella m’a appris.

P. : Dans le roman, il y a beaucoup d’humour et de légèreté malgré les événements parfois difficiles auxquels ont été confrontées ces deux femmes. Est-ce pour vous la clé du bonheur, d’une vie heureuse ?

T. K. : J’ai toujours pensé que la meilleure façon de raconter des histoires tristes était de le faire d’une manière drôle et ironique. Cela ne tue pas le chagrin, mais ça le rend plus profond, plus réel. L’humour est le moyen le plus fort de faire face à ce monde cruel. Il aide à garder notre cœur pur. L’humour de Rosella est empreint de sagesse, tandis que celui de la jeune Pelin est plein de sarcasmes. Elles apprennent beaucoup de choses l’une de l’autre.