Littérature étrangère

Antonio Lobo Antunes

Quels sont ces chevaux qui jettent leur ombre sur la mer ?

-

Antonio Lobo Antunes

Quels sont ces chevaux qui jettent leur ombre sur la mer ?

Traduit du portugais par Dominique Nédellec

Christian Bourgois éditeur

04/04/2025

432 pages, 23 €

-

Chronique de

Béatrice Putégnat

- ❤ Lu et conseillé par 2 libraire(s)

✒ Béatrice Putégnat

( , )

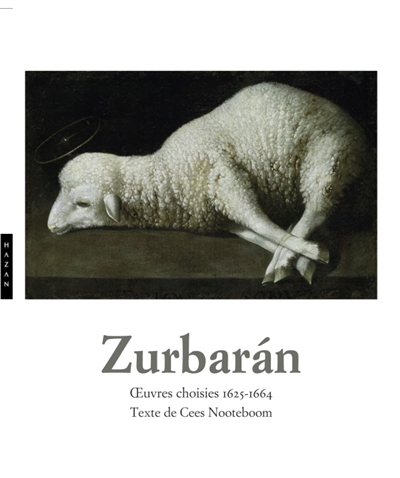

En orchestrant son roman comme une corrida, António Lobo Antunes décortique le rituel de cette tradition portugaise pour raconter la décadence et la ruine d’une famille d’éleveurs de taureaux de combat. Les enfants attendent la mort de la mère ; ils se souviennent. L’enjeu du présent ? Le passé, peut-être…

Sachez-le d’emblée, ouvrir le nouveau roman d’António Lobo Antunes, c’est un peu plonger en apnée avec pour seule réserve d’oxygène les mots, l’écriture. Une vraie expérience de lecture qui vous emmène au plus profond de l’esprit humain, au-delà de la temporalité, dans des lieux presque hantés, peuplés d’objets quotidiens qui affleurent comme des vestiges de vies. Dit comme ça, vous allez soupirer en vous disant : encore un roman illisible… Mais pas du tout ! Une fois que vous avez la tête dedans, vous ne le lâchez plus. Les voix obsédantes des personnages vous portent tout du long. La construction est rigoureuse. Elle renvoie au déroulement d’une corrida avec sept chapitres : avant la corrida, tercio de capote, tercio de piques, tercio de banderilles, la faena, la suerte suprême… après la corrida. Et comme dans la tauromachie, il est question de blessures, d’agonie et de mort. Celle de la mère programmée dans un présent de narration : un dimanche de Pâques pluvieux, bientôt six heures, bientôt l’estocade finale. Les enfants veillent, surveillent, décortiquent intérieurement leur passé. Les fautes, les secrets se révèlent et ternissent cette fin de vie, cette fin de règne d’une famille rendue prospère par ses élevages de taureaux. En attendant la fin et, comme depuis toujours, « comme elle est triste cette maison à trois heures de l’après-midi ». Grandeur et décadence… À tour de rôle, pendant chaque phase de la corrida, les personnages se livrent de façon presque ritualisée avec, pour chacun, des motifs obsessionnels. Comme la ritournelle enfantine qui donne le titre au roman : « quels sont ces chevaux qui jettent leur ombre sur la mer ? » Elle hante la parole de Beatriz, toujours mal mariée, toujours dans l’incertitude et la panique. Francisco, le fils acariâtre, rongé par la frustration et le ressentiment. Il maudit son père qui a dilapidé la fortune familiale au casino. Le 17, nombre fétiche du père, l’obsède. Ana, la laide, erre dans les terrains vagues en quête de sa dose de poudre. Joao est consumé par la maladie et l’amour des jeunes garçons. Enfin, peu à peu, le secret de Mercilia apparaît. Elle est née du viol de sa mère par l’arrière-grand-père Marques. Considérée comme une domestique, elle connaît l’intimité des êtres et des lieux. Elle se traîne désormais dans la maison comme une ombre encombrante et malvenue. Les narrations se succèdent au sein d’un même chapitre. Chacun laisse libre cours à son délire intérieur, aux méandres de sa mémoire. Tel un marionnettiste, António Lobo Antunes agite les fils sous les yeux du lecteur. Il se met en scène dans le processus même de l’écriture. Malicieux, il connaît ses personnages, comme eux le connaissent… Je laisse donc à Mercilia le fin mot de cette histoire et de cet article. Comme un hommage en creux à son créateur ou comme une pique de l’auteur envers lui-même : « António Lobo Antunes attendant que les crues du Tage nous ensevelissent tous autant que nous sommes, sans le courage de lire ces phrases ».