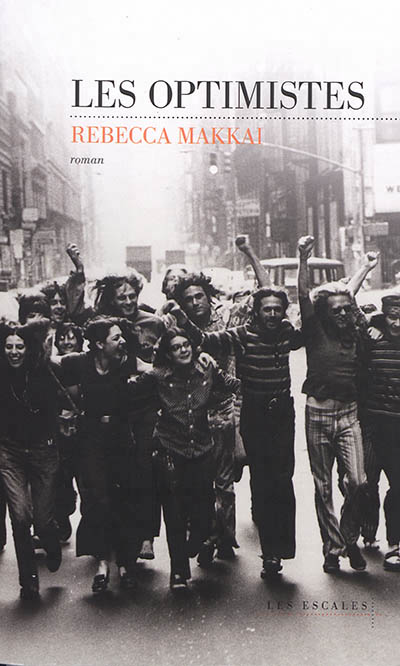

Votre roman s’ouvre à Chicago dans les années 1980, lors des premiers moments de l’épidémie de SIDA, qui va peu à peu décimer un groupe d’amis. Pourtant, votre roman s’appelle The Great Believers, et même Les Optimistes, en français.

Rebecca Makkai — C’est dans un texte de Francis Scott Fitzgerald que j’ai découvert l’expression « The Great Believers » et j’en suis immédiatement tombée amoureuse. Il parlait des jeunes de sa génération – ceux de la « Génération Perdue ». Le fait que ces optimistes soient devenus si désenchantés, si blasés, à cause de la guerre et de toutes les pertes qu’ils avaient subies me fascinait. J’ai vu un parallèle avec la « Génération Sida » de villes comme Chicago. C’est ainsi qu’on retrouve bien ces deux générations dans mon roman : il y a la communauté gay du Chicago des années 1980, mais aussi les artistes expatriés à Paris au moment de la Première Guerre mondiale. En tout cas, j’adore la traduction de mon titre en français, ce qu’elle signifie. Les Optimistes, c’est comme les Great Believers : c’est à la fois sincère et ironique.

Grâce à vous, on en apprend beaucoup sur une époque, notamment sur tout ce qu’a subi la communauté gay. Par exemple qu’il existait une ligne de défense permettant à des individus accusés de violence sur une personne homosexuelle d’alléger leur peine, soutenant qu’ils avaient agi sous l’effet d’une « panique homosexuelle » ! Qu’est-ce qui vous a poussée à relater toute l’horreur de ces discriminations ? Avez-vous fait beaucoup de recherches ?

R. M. — J’ai tendance à m’emporter quand une chose me met en colère et il m’aurait vraiment été impossible de ne pas me renseigner sur l’horrible réalité de cette période ou de le traiter comme une intrigue secondaire. J’ai fait énormément de recherches pour une bonne raison. À cause du thème que j’avais choisi, mon récit devait être réaliste. J’ai consulté énormément d’archives, mais chose plus importante, j’ai interviewé des « survivants », des médecins, infirmières, activistes, historiens, journalistes, bref, tous ceux que j’ai réussi à joindre.

Vos personnages comparent souvent l’hécatombe du SIDA au carnage d’une guerre.

R. M. — Je me suis rapidement rendu compte de cette similitude. Un nombre considérable de jeunes étaient en train de mourir et beaucoup d’entre eux étaient fortement liés. Ils voyaient dépérir leurs amis, se disant qu’ils pourraient bien être les prochains. Il y a aussi ceux qui s’en sont sortis, mais avec un stress post-traumatique. Dans le cas des activistes d’AIDS – Ndt : AIDES en France – le parallèle réside dans leur volonté de dédier leur vie à sauver celle des autres. Je pense aux gens qui sont descendus dans la rue alors qu’ils étaient eux-mêmes malades, sans craindre les brutalités policières (surtout à Chicago), usant de tout ce qui était en leur pouvoir pour défendre leurs droits et ceux de tous. Oui, cela ressemble bien à une guerre.

Votre roman nous emporte dans deux villes : Chicago et Paris. Vous semblez bien connaître ces deux lieux, tant votre récit est vivant : on a vraiment l’impression d’être dans les pas de Fiona qui cherche sa fille dans les rues de notre capitale, mais aussi dans le cortège des militants d’ACT UP, qui défilaient au tout début des années 1990, à Chicago. On sait que vous résidez dans cette ville, mais qu’en est-il de la France ?

R. M. — Eh bien, j’adore Paris ! À l’origine, j’ai choisi cette ville car j’avais envie d’écrire sur le monde de l’art à travers le personnage de Nora, à partir de 1910 jusque dans les années 1920. Ensuite, pour écrire les passages mettant en scène Fiona, il était évident que je devais la faire revenir là où Nora, sa grande-tante, avait vécu. Et aussi, la partie consacrée à Vincennes m’a été inspirée par mon passage au festival America en 2012… festival que je serais ravie de retrouver cette année !

Les Optimistes évoque souvent la perte de l’être aimé et les déceptions qui peuvent survenir dans un couple ou dans des relations avec des proches (l’histoire d’amour entre Yale et Charlie est assez tumultueuse, et Fiona et sa fille Claire peinent à se comprendre). Une chose ne change pas, reste sûre dans leurs vies : l’art. Les peintures, photographies, livres les entourent constamment. Est-ce à dire que la culture est un bon moyen de garder courage ?

R. M. — Je ne sais pas si j’essaie de transmettre un message ou de délivrer une morale. Je retranscris juste ce que j’ai remarqué. Pendant des périodes de guerre, de grande crise, les gens se tournent vers l’art, pas seulement pour rester en vie, mais aussi pour immortaliser des défunts ou ce qu’ils ont perdu. Je ne pense pas que les gens aient besoin qu’on leur rappelle. Ils le font instinctivement.

Avec comme pierre angulaire le décès du jeune Nico, mort du SIDA dans les années 1980, Les Optimistes nous emporte dans deux lieux différents. Il y a d’abord Chicago. Yale, galeriste de 31 ans, ami du jeune homme décédé, va voir sa vie et celle de ses proches bouleversée par l’arrivée de la maladie. Un beau jour, des œuvres d’art datant d’artistes européens des années 1920 ressurgissent. La détentrice est la tante d’une amie, Fiona. Cette dernière n’est autre que la sœur du regretté Nico. C’est de nos jours, à Paris, que le lecteur la retrouve. À la recherche de Claire, sa fille avec qui elle a perdu contact, elle arpentera les rues de la capitale, tout en se souvenant de ses chers disparus. Alliant sens du romanesque et récits bouleversants, Rebecca Makkai nous offre de sublimes personnages, nous fait voyager dans différentes époques, tout en nous donnant à voir ce qu’a enduré la communauté gay dans les années 1980.