Littérature française

Virginie Despentes

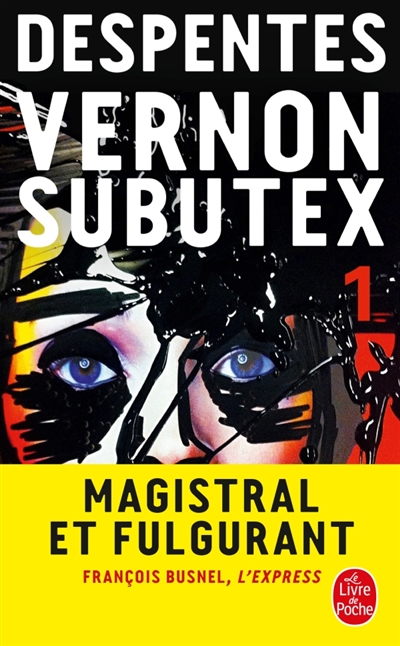

Vernon Subutex, 1

-

Virginie Despentes

Vernon Subutex, 1

Grasset

07/01/2015

400 pages, 19,90 €

-

Chronique de

Olivia Buhannic

- ❤ Lu et conseillé par 30 libraire(s)

✒ Olivia Buhannic

( , )

Virginie Despentes n’a jamais eu peur. De rien. Ou en tout cas, c’est l’impression qu’elle donne. Elle n’a peur ni de choquer, ni de provoquer, ni de dépasser les limites. Son dernier livre est un véritable jeu de massacre. À travers la descente aux enfers décrite dans Vernon Subutex, elle dresse le portrait d’une société en crise.

Vernon est un ancien disquaire dont le magasin a fermé. Vernon, c’est ce mec cool d’une cinquantaine d’années, qui, après vingt-cinq ans à travailler, à payer ses impôts, à payer son loyer, met la clé sous la porte et, trois ans plus tard, se retrouve à la rue. Vernon, c’est le pote sympa que les gens sont contents d’accueillir pour un week-end ou une semaine, avant de retourner à leur vie, leurs préoccupations et leurs propres problèmes. Vernon, c’est un peu l’emblème de la génération d’avant, celle qui achetait encore des disques. Avant la déferlante numérique. Ceux qui pouvaient passer Noir Désir en soirée sans déclencher la polémique. Vernon, c’est aussi l’ami d’Alex Bleach, musicien célèbre qui lui laisse un enregistrement inédit de lui-même. Vernon, c’est ce type qui découvre la vie au jour le jour, le temporaire, les dépannages, la rue, sans se douter qu’on le recherche pour ses cassettes. Chaque personnage du livre possède un univers bien à lui, dans lequel Vernon s’intègre un certain temps, avant de prendre le large. La plume de Virginie Despentes est sans jugement. Elle utilise des mots cash, trash, vulgaires, crus, honnêtes, sincères, déroutants, touchants. C’est violent et juste. C’est la réalité d’une génération désabusée. Tous les personnages se trouvent entraînés dans la déferlante Vernon Subutex. Et le lecteur avec eux, aspiré par les désillusions d’une génération qui s’adapte difficilement à cette nouvelle façon de travailler, de communiquer, de s’intégrer, de rêver et de vivre. Aucune vie n’est simple. Aucun choix facile. Que ce soit ceux de la jeune Aïcha, qui questionne son rapport à la religion avec tout le rentre-dedans dont Despentes peut faire preuve. Que ce soit ceux de Patrice et de sa violence inavouable – celui qui « devrait au moins réussir ça dans sa vie, ne pas faire de vieux os », parce qu’il boit. Parce qu’il bat les femmes. Parce qu’il a beau le vouloir très fort, il n’arrive pas à arrêter. Que ce soit ceux de Sylvie et de son rapport conflictuel à l’amour. « Quand on est jeune on croit qu’on cicatrise. Elle avait appris qu’on doit s’amputer pour survivre. » Que ce soit, enfin, ceux de Vernon qui a fait un métier qu’il aimait. Comme tant de gens en rêvent. Comme tant de gens sont obligés d’y renoncer. Disquaire. Pour qui aime la musique, c’est le métier le plus beau. Comme libraire pour un amoureux des livres. Mais ce choix, il l’a payé au prix fort. Et comment s’empêcher de se demander si ça vaut le coup, un risque pareil. Est-ce qu’il ne vaut pas mieux jouer la sécurité, aller au bureau tous les jours faire un travail qu’on déteste mais avec l’assurance d’avoir un toit au-dessus de la tête, ou suivre ses envies et prendre des risques ? On ne peut pas lire ce livre sans se poser la question. Et se dire que, malgré tout, oui, vingt-cinq ans de boulot et de plaisir valent la peine de ne pas savoir de quoi demain sera fait. Nous sommes, nous et nos parents avant nous, ces Vernon, ces Aïcha, ces Alex. Trop gâtés. Faillibles. Peut-être que nous avons besoin de nous endurcir. D’apprendre les coups. La rue. La galère. L’entraide. Malgré la violence en filigrane qui imprègne le livre, malgré le chômage et les mauvaises décisions, l’auteure crée un nous. Elle nous rassemble et c’est sa force. Lire Vernon Subutex, c’est s’arrêter pour donner un ticket-restaurant, un billet, une pièce, c’est se souvenir que les gens qui nous entourent, même les plus transparents à nos yeux, ont été un jour quelqu’un. Peut-être un Patrice. Peut-être une Aïcha. Peut-être une Sylvie. Peut-être un Vernon. Et c’est avoir envie, comme Sophie, d’aider. D’aider désespérément. « Parce qu’elle en a besoin autant que lui. Servir à quelque chose » – parce qu’on a tous besoin de servir à quelque chose.