PAGE — Quel a été le contexte d’écriture de ce texte ?

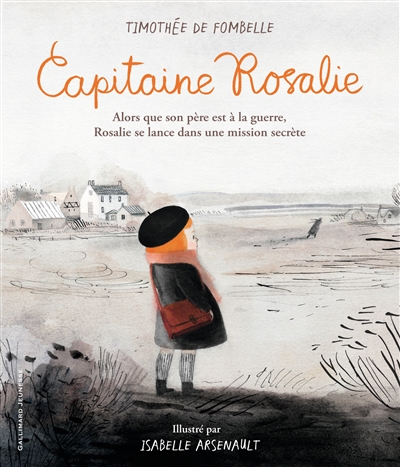

Timothée de Fombelle – J’avais écrit une nouvelle dans le cadre d’une anthologie sur la Grande Guerre. C’était mon éditeur anglais qui me l’avait demandée. Il avait confié à plein d’auteurs, David Almond, Michael Morpurgo, Tracy Chevalier et moi – cherchez l’erreur –, d’écrire autour d’un objet de la Grande Guerre. Donc une anthologie un peu commémorative mais que j’ai essayé de « vriller » pour en faire quelque chose d’un peu intime comme j’aime faire avec les commandes qu’on me donne. C’est donc paru en Angleterre et il y a eu une version en français chez Hachette. Mais cela faisait un ensemble un peu massif. Et un jour mon éditeur anglais et Gallimard ont eu cette idée de confier le texte à Isabelle Arsenault. Voilà l’histoire. Or, c’est un texte qui compte beaucoup pour moi. Un texte très particulier, parce que je l’ai écrit un peu différemment peut-être, parce que je savais qu’il serait assez vite traduit. C’est pour cela que j’ai choisi cette voix d’enfant. Une voix de 5 ans et demi, une clarté de la langue totale, aucune ambiguïté possible à part l’ambiguïté poétique. Et c’est très intéressant quand une demande conditionne une écriture et fait jaillir de la poésie et de la création.

P. — Pouvez-vous nous parler du personnage de Rosalie sans divulguer l’objet de sa « mission » ?

T. de F. – C’est effectivement une petite fille en mission. Quand on regarde un enfant de 5 ans, on constate toujours cette tendance à ne pas la prendre au sérieux. Elle dit tout de suite qu’elle a une mission. Elle est au fond d’une classe. On l’a mise là comme dans une garderie parce que les élèves sont plus grands qu’elle. On est pendant l’hiver 1917. On est comme les gens autour d’elle, nous lecteurs. On se demande s’il faut la prendre au sérieux. On trouve ça « mignon ». Mon but est de donner cette illusion-là, pour qu’en fait ce soit elle qui ait raison. Cette mission qu’elle s’est fixée autour de l’absence de son père est extrêmement sérieuse. Son père est au combat et sa mère (qui est au travail) la dépose tôt chez cet instituteur. C’est un livre commémoratif mais c’est surtout un livre sur la vérité, sur ce gouffre qui peut se creuser dans un enfant quand la différence entre ce qu’on lui dit et ce qui est probablement vrai creuse un écart. Alors naît le besoin de faire jaillir la vérité. Ce moyen de combler cet écart, et je reste prudent pour ne pas trop en dire, est celui de grandir et d’apprendre. Cet apprentissage va la conduire à la vérité. Et personne ne l’a vue venir et peut-être même pas vous, lecteurs. Je parlais d’une écriture blanche. C’est écrit au présent avec des petites phrases courtes. C’est un monologue intérieur pas du tout réaliste.

P. — Ce qui est très beau, c’est que ce roman parle de la guerre, mais elle n’est pas présente dans ce que vit Rosalie au quotidien. Elle est « hors champ » et lorsque des bribes de cette guerre surgissent, c’est très fort, violent et impressionnant. Comment avez-vous fait pour placer le regard de cette enfant par rapport à ce qui la dépasse complètement, qu’elle ne comprend pas ? Est-ce si facile de « faire semblant » ?

T. de F. – L’action se situe dans un petit village avec ses hirondelles qui se faufilent à côté de la cloche. C’est l’ambiance d’un village de l’arrière, très loin des combats. De temps en temps, on essaye de tendre l’oreille pour essayer d’entendre mais on ne sait pas où ça se passe. Le moyen que j’ai trouvé, c’est celui qui me bouleverse depuis toujours. Chacun a ses névroses, et moi je suis un boulimique des lettres du front, des lettres de Poilus. Rien ne me bouleverse autant. C’est justement ça : ces lettres qui arrivaient venant du front. C’est toujours totalement bouleversant parce que ce sont des jeunes gens de 20 ans fiancés, mariés, avec le petit Gaston qui a 6 mois qui a été conçu pendant une permission. Ce sont ces éclats, non pas d’obus, mais de courriers dont Rosalie entend parler, mais « maquillés », transformés. C’est à ça qu’elle veut accéder. J’ai relu récemment, parce que c’est un de mes auteurs de chevet, les lettres de Louis Pergaud, l’auteur de La Guerre des boutons. Ces lettres de Poilus m’habitent. Je les lis et les relis depuis toujours avec émotion. Si d’ailleurs en lisant Capitaine Rosalie il n’y a pas la moindre larme, ce serait pour moi un échec cuisant, car mon but était de retrouver l’émotion de cette tragédie.

P. — Le thème de la guerre apparaît quasiment dans tous vos romans. Y-a-t-il une autre raison qu’un intérêt pour les témoignages ?

T. de F. – Il y a un intérêt de raconter des histoires. Il y a quelque temps, quelqu’un m’a demandé pourquoi je parlais toujours de l’adolescence et de la guerre. Par réflexe, j’ai répondu que c’était exactement la même chose. Je me suis repris et je me suis un peu expliqué. C’est vrai que pendant l’entre-deux guerres, il y a cette densité, chaque décision va tracer une voie différente pour la vie. Et nous, quand on raconte des histoires, on a besoin de cette densité. À 16 ans, j’avais écrit une pièce qui s’appelait Le Déjeuner sur l’herbe qui se passait dans la campagne de Verdun avant les premiers combats. C’était un grand pique-nique mondain dans la campagne encore ancrée dans le XIXe siècle. C’est une pièce que normalement (et heureusement !), on ne peut trouver nulle part ! J’étais en Colombie récemment pour la sortie de Vango 2. Une jeune fille est venue me voir et m’a parlé d’un passage du roman : celui concernant le projet Violette. Une sorte de pacte qui se noue pendant la guerre de 1914-1918. Elle m’a dit : « Il faut faire un film juste là-dessus ». Et c’est vrai. Cette guerre-là me touche énormément. Quand on se dit que la moitié des enfants nés en 1894 sont morts en 1918, c’est terrifiant ! Quand on pense à ceux qui sont nés en 1894 et plus tard : Giono, Pagnol, Céline, Éluard, Michel Simon… C’est complètement fou de penser à tous ceux que nous avons « manqués ».