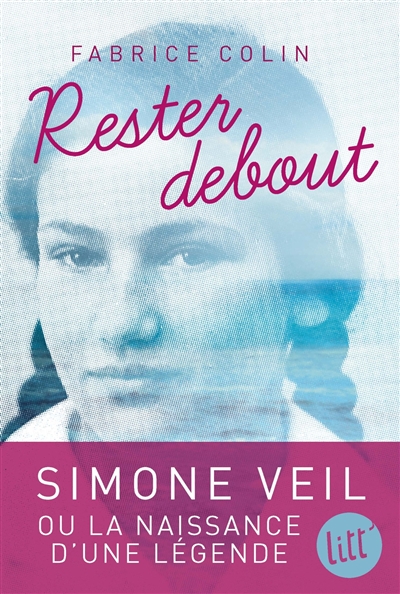

PAGE — Quand (est-ce après sa mort ?) et comment est née l’idée de ce livre ?

Fabrice Colin — À vrai dire, l’idée est venue de mon éditrice, Karine Van Wormhoudt. Elle m’a envoyé un mail quatre jours après la mort de Simone Veil à propos de cette idée qu’elle avait eue : celle d’un livre sur l’enfance et la jeunesse de l’intéressée – avant les camps et après. J’ai peu réfléchi avant d’accepter ; je trouvais le projet extrêmement attrayant. Je ne connaissais rien ou presque de Simone Veil. Or je n’aime rien tant, lorsque j’écris, que partir à la découverte des gens, des événements. Chercher, découvrir, comprendre… même si, éventuellement, il n’y a rien à comprendre ! Je considère la Shoah comme l’événement le plus important du xxe siècle, un effondrement global du monde, du sens, de l’Histoire. J’ai consacré certains de mes livres à ce sujet. L’histoire de Simone n’est pas celle de la Shoah, mais elles sont intimement imbriquées.

P. — Qu’apporte, selon vous, un récit comme celui-ci, qui est un récit de fiction, à une biographie classique ? Peut-on tout s’autoriser à écrire lorsqu’on imagine les pensées et les paroles d’une femme ayant réellement existé ?

F. C. — C’est une question extrêmement épineuse et veuillez croire que ma réflexion sur le sujet ne date pas d’hier ! Pour commencer, une biographie est déjà un travail d’imagination. On trie, on sélectionne, on écarte, on met en exergue : on fait des choix en permanence. Je me suis abondamment documenté pour bâtir ce livre. J’ai lu toutes les biographies et les articles disponibles, j’ai rencontré une camarade de camp de Simone, je me suis (re)plongé dans une abondante littérature consacrée à Auschwitz-Birkenau. La famille Veil – et je la comprends – est restée à l’écart, dans la mesure où j’avais fait savoir dès le commencement qu’il s’agissait d’une œuvre romanesque et non documentaire. Mais que l’on ne s’y trompe pas : ce que j’ai inventé, c’est l’anecdotique, le trivial, le temps qu’il faisait, la plupart des dialogues, etc. Un travail de mise en scène, en somme. Pour le reste, tout est vrai : les dates, les lieux, les gens. Il ne s’agit en aucun cas d’une réinvention : plutôt d’un épaississement. La vie des morts, l’exacte précision de leur existence – qu’eux-mêmes, de leur vivant, auraient bien été en peine de restituer – disparaît avec eux, pour devenir la responsabilité de ceux qui restent. J’espère, en la matière, ne pas avoir outrepassé mes prérogatives. Je n’ai commencé à écrire les dialogues, à faire parler Simone, qu’après m’être construit d’elle une image suffisamment solide et réelle. Ce n’était pas si difficile. Cette femme était dotée d’une personnalité, d’une « identité » tout à fait extraordinaire.

P. — Lorsque, à plus de la moitié du livre, Simone entre au camp d’Auschwitz, votre écriture change. On a le sentiment que le temps n’existe plus. Vous écrivez : « c’est un livre dans le livre – un mausolée, un sanctuaire ». Peut-on (et comment) raconter Auschwitz, c’est cela la question ?

F. C. — C’était la condition sine qua non, en ce qui me concernait, pour écrire ce livre : que la partie consacrée à la détention de Simone Veil à Auschwitz soit « différente ». Tout, là-bas, est découpé, fragmenté, bousculé. Physiquement, le livre change : on « entre » quelque part, ou plutôt nulle part. Simone disparaît presque. Sa voix se mêle aux autres, essaie de surnager. Écrire « sur » Auschwitz relève de la gageure et plus encore quand on est né vingt-sept ans après les faits. Alors on écrit « autour ». On écrit à côté, on survole, on creuse, on longe, on fait comme on peut. En sachant que ça ne suffira jamais. Voilà une expérience tout à fait singulière. Vous commencez à pianoter et vous vous dites : « trahison ». Vous vous dites : « comment oses-tu ? » Et en même temps, passer cette année sous silence était impossible. J’y ai songé – une enfilade de pages noires au milieu du livre – mais je crois que l’éditeur aurait été contre ; je pense, surtout, que le procédé se serait révélé hautement contre-productif, dans la mesure où cette année éclaire toute la vie de Simone Veil d’une lumière noire – une lumière qui, par la suite, l’habite et la constitue. Donc, on avance, armé de pauvres mots, brandissant un pauvre style. On essaie d’échouer mieux, comme disait Beckett. C’est un choix par défaut.

P. — En refermant le livre – et c’est un sentiment qui perdure plusieurs jours après la lecture – c’est l’enfance de Simone Veil qui marque l’esprit, cet appétit, cette sorte de gourmandise, d’impertinence, de liberté. Était-ce l’une des envies de ce texte, de débuter le portrait dès l’enfance, avant l’horreur des camps ?

F. C. — Bien sûr. Simone Veil a vécu avant les camps : une vie joyeuse et féconde, une vie peuplée de rires et de vigueur – avec ses sœurs et son frère, et sa mère, surtout. Elle était dotée d’une intelligence terriblement vigoureuse, à la fois lourde et précise, elle portait en elle, résolument, la liberté que vous évoquez, elle était, elle a toujours été forte et déterminée. Peut-être – même si l’on ne peut jurer de rien, même si la « chance » (une chance dont l’immense majorité de ses sœurs et frères de malheur, hélas, n’a jamais pu se prévaloir) a joué en cette affaire un rôle fondamental – peut-être cette personnalité lui a-t-elle permis de sortir vivante de cette épreuve et sans séquelles irrémédiables au plan psychique. Il faut imaginer une épée magnifiquement forgée, chauffée aux flammes dansantes de l’amour, puis plongée dans l’eau glacée de la dévastation.