Page — Recevoir ce prix signifie qu’en plus d’être reconnu, vous êtes reconnaissable. Ce doit être un grand bonheur ?

Sorj Chalandon — Un grand bonheur, oui. Parce qu’on parle souvent, partout, des histoires racontées dans les romans, de la volonté de l’auteur, de son imaginaire, de son royaume littéraire, de ses influences, de son engagement même, mais rarement des mots qu’il a employés pour partager un rêve, un bonheur ou un effroi.

Comme je l’avais avoué il y a dix ans dans Le Petit Bonzi (Le Livre de Poche), mon premier roman, j’étais un enfant bègue et ce handicap – le seul qui fait rire les autres – fut une source de souffrance mais aussi une façon d’aborder les mots de manière différente. Pour un bègue, le mot est un ennemi intérieur. Il ne doit pas le combattre frontalement mais pactiser avec lui, l’apprivoiser. Depuis mon enfance, j’ai donc appris à respecter les mots. J’ai aussi appris qu’il y en avait toujours trop, dans les conversations, les écrits. Qu’il fallait tailler les idées à la hache pour retrouver l’os de la phrase et le cœur du mot. Dire l’essentiel était l’unique moyen de ne pas bégayer le superflu. C’est pourquoi je tiens à la maîtrise de l’écriture. C’est pourquoi, aussi, j’écris à voix haute. Cet acte volontaire est ma façon de rendre grâce aux mots. Alors oui, être distingué pour cela est un grand bonheur.

Page — N’est-ce pas aussi une sorte de responsabilité ? Un engagement vis-à-vis de soi-même de ne pas faillir ? Y pensez-vous quand vous écrivez ?

S. C. — Lorsque j’écris, je pense à mon histoire, aux personnages qui s’agitent, à tout ce qui surgit du silence. Réfléchir à ne pas décevoir briserait tout cela. Évoquer la responsabilité ou la déception me glacerait. J’écris. Je ne pense à rien d’autre qu’au regard qui me fait face. Celui d’un traître en Irlande, celui de la mort au Liban, celui du père partout ailleurs dans mes textes. C’est plus tard, au moment de défendre le roman, face aux questions posées par les lecteurs, que je sais si j’ai failli ou non.

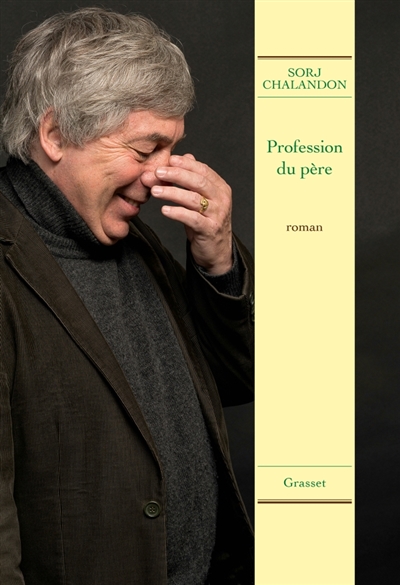

Page — Profession du père a un style plus distancié que vos autres romans. Vous êtes un homme pudique. Parler plus ouvertement de vous vous a-t-il contraint à ce mode d’écriture ?

S. C. — Chaque sujet réclame sa propre écriture. On ne peut raconter pareillement un homme qui court sous les balles à Beyrouth ou un paysan accoudé à un bar de Mayenne. Ce dernier roman, après la mort de mon père, réclamait encore moins de mots que les autres. Moins de « style », pour tout dire. En fait, et même si cela n’est pas possible, l’histoire d’Émile aurait réclamé silence et sidération. J’espère que je continuerai à fuir le vacarme.

Page — Vous avez été reporter (prix Albert Londres) pour Libération, aujourd’hui vous écrivez dans Le Canard Enchaîné. Il est évident que le style, journalistique ou littéraire, a une grande importance pour vous. Comment appréhendez-vous ces deux écritures ?

S. C. — La fiction est un espace de liberté. C’est le lieu où je peux dire « Je ». Même si je m’appelle Antoine ici, Georges là ou Émile ailleurs – piètre armure d’auteur –, c’est la seule différence que je vois dans l’écriture journalistique (je parle bien de style). Reporter à Libération hier ou journaliste au Canard Enchaîné aujourd’hui, je porte le même souci à l’écriture journalistique qu’à l’écriture romanesque. Un roman doit être écrit, un article doit être écrit. La fiction et l’actualité ont droit à la même attention d’écriture.

Page — Qu’éprouvez-vous lorsqu’un lecteur vous dit qu’il a recopié certaines de vos phrases tant elles sont belles ?

S. C. — C’est un autre bonheur, l’idée qu’écrire et lire, qui sont deux solitudes, puissent se retrouver sur une phrase, au détour de pages. Un mot que j’ai écrit à voix haute, qui est lu à voix haute, puis écrit une deuxième fois. À cet instant, je sais que je n’ai pas failli.

Page — Vos auteurs « référents » ?

S. C. — Simenon pour la simplicité clinique de ses phrases, sa façon de raconter sans artifices, son efficacité. Et à l’inverse Jacques Brel, le poète, pour sa fulgurance, son jeu douloureux avec les mots, sa façon de les tordre, de les rapetisser, de les agrandir à l’infini, de les tourmenter. Lorsque Brel écrit : « Six pieds sous terre, tu frères encore », je me recroqueville.