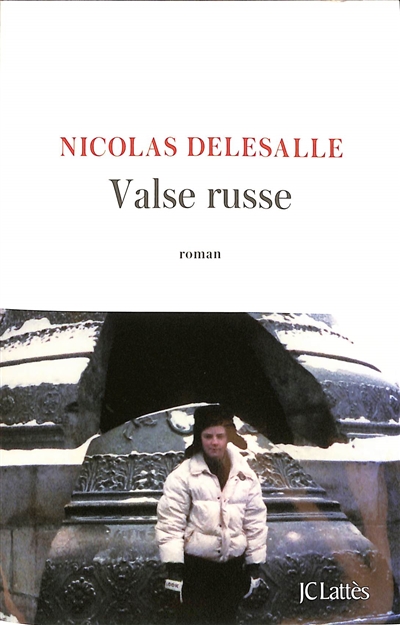

Valse russe, pourquoi ce titre ? Comment vous est venue l’idée d’écrire ce roman ?

Nicolas Delesalle Comment tout a commencé ? Je suis reporter de guerre. Je couvre la guerre en Ukraine et je suis devant des ruines. Une femme pleure toutes les larmes de son corps. Ma mère est d’origine russe, issue d’immigrés de la révolution. Elle a été ma professeure de russe. J’étais son pire cauchemar parce que je parle très mal le russe et je suis incapable de mener une interview avec cette femme qui a tout perdu. J’ai alors cette idée un peu baroque d’appeler ma mère qui s’inquiète pour son fils quand il part en reportage. Je lui demande de traduire ce que dit cette femme qui s’arrête de pleurer quand elle l’entend. Ma mère d’origine russe me traduit les mots d’une Ukrainienne qui parle russe, dont la vie vient d’être détruite par des Russes. Je suis là devant cette scène, complètement sidéré et là germe une idée. Ma mère a passé sa vie à expliquer aux gens que les Russes sont des gens normaux, mais son château s’est effondré le 24 février. Avec cette guerre, j’ai commencé à m’interroger sur ce qui était russe en moi, sur mes origines, sur ce que j’avais inventé pour correspondre à cet héritage. Je me suis dit, vas-y, tu dois écrire quelque chose. Et là, je me suis souvenu d’un ami reporter de guerre, Boris, qui avait écrit un papier sur un prisonnier Wagner qui se lie d’amitié avec son geôlier ukrainien.

Un récit qui inspire le premier temps de la valse ?

N. D. Cet événement m’a inspiré. Je vais raconter cette histoire, la creuser. Je vais l’imaginer et le deuxième temps sera le temps de la guerre, du reporter qui ne sera pas forcément moi. Car ma grande peur était de faire un récit de guerre. Je ne voulais pas faire ça. Et le troisième temps, celui de ma mère.

Un texte où vous parlez de guerre, de la prise de risque pour le reporter. Pourquoi les journalistes partent sur ces zones de conflit ? Pour témoigner, transmettre, permettre une prise de conscience ?

N. D. Le premier jour de guerre, j’étais avec un photographe de guerre, peut-être le plus connu, Patrick Chauvel. Nous nous sommes retrouvés dans un hôpital de campagne loin de toute forme de guerre. On entendait les oiseaux chanter. Patrick avait une occlusion intestinale, était à deux doigts de la mort dans cet hôpital, le jour de la plus grande guerre depuis 1945. Le journalisme, c’est vraiment avoir du nez pour se retrouver dans des situations absurdes. Plus sérieusement, j’ai réfléchi à cette prise de risque car on a des copains qui sont décédés depuis un an. Évidemment, on part pour raconter mais surtout on disparaît à soi-même car ce sont les gens qui priment. Quand je suis parti dans ce train avec des gens qui s’enfuient, je disparais. Quand j’étais à Bakhmout avec des soldats dans les tranchées, j’ai vu leur courage. Je n’ai pas de mots pour décrire leur courage et j’essaie de les trouver. C’est vraiment difficile, très difficile.

Difficile car, ce que vous racontez, c’est le quotidien d’hommes et de femmes pris dans le chaos de ce conflit.

N. D. En dessous des F16, ce sont des hommes dont la vie ne vaut rien. Et encore plus pour celle des Russes. J’ai rencontré un prisonnier russe qui m’a raconté ce qu’il avait sur le cœur. C’est un mercenaire mais avant tout, il reste un être humain qui a une histoire. Mobilisé, il croyait partir faire la guerre mais ne tirera qu’un seul coup de feu. Il a fait trois jours de guerre où il a vu ses copains mourir sous les bombes. C’est de la viande. On a beau couvrir cette guerre, c’est très difficile de faire des photos des morts, de se rendre compte de ce qui se passe là-bas. On y a difficilement accès car chacun cache ses morts. Derrière les neuf millions d’immigrés, ce sont des vies qui ont été pulvérisées. Des personnes qui se battaient pour une idée finissent par se battre juste pour les copains. J’ai envie de raconter leur histoire, qu’elle ne s’efface pas parce que cela s’effacera. Parce qu’il y aura une autre guerre qui écrasera celle-ci. C’est maintenant qu’il faut dire ce qui se passe. C’est aussi gérer cette impuissance, mon boulot.

Face à la complexité d’un conflit qui prend ses sources dans l’Histoire du XXe siècle, Nicolas Delesalle, dans cette Valse russe, offre par la fiction une compréhension de cette guerre qui passe par la quête de ses origines. Une valse à trois temps, celui de la guerre et de sa foudre dévastatrice, celui de la mère symbole commun à notre propre humanité et celui des récits, comme autant de rencontres qui racontent l’exil, la violence et la mort. Un texte qui évoque la liberté au fil d’une narration bouleversante, témoignage de cette douleur, de ces trajectoires de vie meurtries mais surtout de cette universelle quête de solidarité et d'espoir.