Les écrivains voyageurs

Yasmine Khlat à Liban…

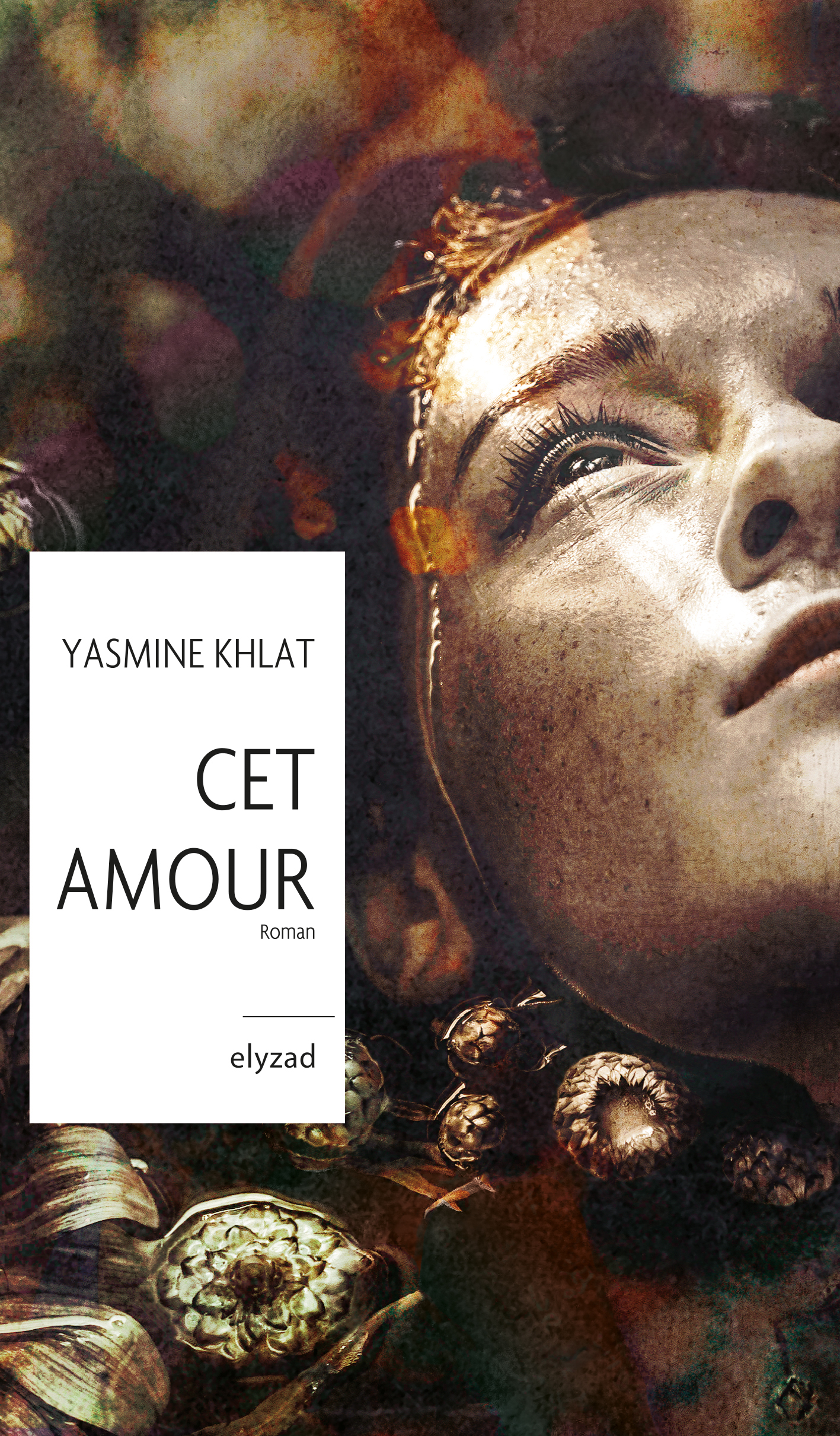

… Pour mon nouveau roman, Cet Amour, mon idée était de parler de la souffrance psychique, plus précisément des Tocs dont je souffre moi-même. Mais également de ce sujet qui est pour moi inextinguible : le Liban, ses montagnes, sa lumière, ses guerres, notamment sa guerre civile qui a duré quinze ans mais aussi celles qui l’ont opposé à Israël.

Je venais de traverser cinq années blanches – de dépression, de réclusion – et il fallait absolument que je m’en sorte. Peut-être y a-t-il un lien parfois entre la souffrance psychique et l’exil – la vie hors du bain sensuel, linguistique, culturel dans lequel on a grandi. Le fait est que j’étais attirée par le Liban. Il me semblait que pour me relever de ce canapé sur lequel j’avais passé tant de journées, étendue, les yeux fermés mais sans dormir, il fallait que je m’y rende.

« Durant ce séjour, je me suis laissée vivre, m’imprégnant de ce qui venait à moi, de ce que je retrouvais. Je savais qu’il ne faut pas lorsqu’on recherche l’œuvre en soi, être trop volontariste mais plutôt s’abandonner au courant mémoriel. »

Je ne peux pas dire que mon voyage au Liban ait été bouleversant mais il y a eu des instants forts. La pluie battante alors que je me rendais au siège du quotidien francophone, L’Orient-Le Jour, pour consulter des journaux aux pages jaunies. On m’avait proposé les archives numériques mais j’avais préféré le papier, sa fragilité, son bruissement.

Samedi 31 mai 1975 : « Halte à la démence. Enlèvements par dizaines et déchaînement sur tous les fronts. »* Un proche m’a parlé de la fois où il a failli être enlevé et j’ai retrouvé un amoureux qui habitait en 1975 à la montagne et chez lequel je me rendais souvent avant le début de la guerre civile. Mais comment se déroulaient au juste nos rencontres ? Que nous disions-nous ? Alors que dans un salon de thé de Beyrouth, chez Paul, cet ami évoquait le passé, je l’écoutais sans me souvenir vraiment. Je ne me rappelais que du froid hivernal, du thé, de la fumée et du chat. D’un lit une place, défait. En fait, durant ce séjour, je me suis laissée vivre, m’imprégnant de ce qui venait à moi, de ce que je retrouvais. Je savais qu’il ne faut pas lorsqu’on recherche l’œuvre en soi, être trop volontariste mais plutôt s’abandonner au courant mémoriel.

Grâce au programme Hors les murs/Stendhal de l’Institut français qui avait permis ce voyage, le miracle était déjà là. J’avais rejoint la vie. Une fois à Paris, je me mis à l’ouvrage et tournais longtemps autour de mon sujet. Réminiscences, bribes, images de l’enfance, des étés brûlés affleurant puis mourant dans le silence. J’écrivis plus d’une version avant de trouver le bon angle d’approche. Irène – c’est le nom de ce personnage-miroir, de cette Libanaise souffrant de Tocs, seule dans le crépuscule, au bord du suicide – finit par composer le numéro d’un psychiatre qu’elle ne connaît pas, dont elle a seulement entendu la voix à la radio. Leur dialogue inattendu se déploie dans la nuit de Paris, mais il s’avère être israélien, donc du pays d’en face, du pays ennemi. Leur parole devient fiévreuse, saccadée, désirante parce que l’obstacle est là. En effet, pourront-ils se rencontrer ? En ont-ils le droit ?

*L’Orient-Le Jour du 31 mai 1975.

Les livres de Yasmine Khlat