Littérature française

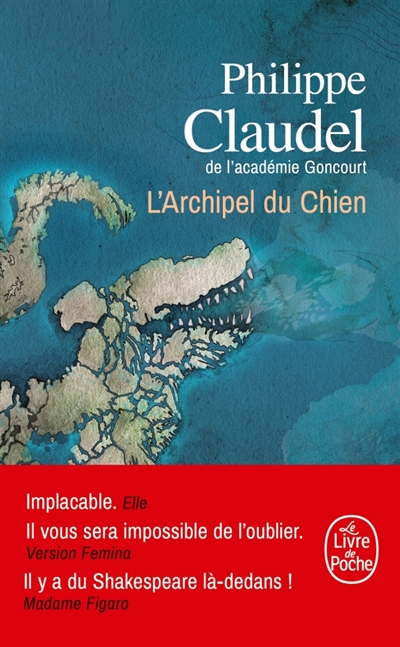

Philippe Claudel

L’Archipel du chien

Partager la chronique

-

Philippe Claudel

Stock

14/03/2018

260 p., 19 €

-

Chronique de

Béatrice Putégnat

-

Lu & conseillé par

19 libraire(s)

Chronique de Béatrice Putégnat

()

Dans ce huis clos insulaire à la géographie inventée, Philippe Claudel livre une fable grinçante sur l’humanité. Entre pêche au thon, délation et omerta sur la mort de migrants, l’île idyllique devient le réceptacle de toutes les turpitudes modernes sous les fumerolles d’un volcan prêt à rugir.

Un roman urgent, brûlant, dérangeant… Comme après la morsure d’un chien quand ses crocs se sont détachés de votre mollet. Il vous en reste toujours la trace quelque part dans votre esprit même quand la plaie s’est refermée. L’Archipel du Chien est un livre engagé, à l’humanisme mordant qui remue les consciences. Imaginez une île modèle qui pourrait figurer dans nombre de guides touristiques pour sa typicité, son pittoresque, la brusquerie bon enfant de ses habitants, les fumerolles de son volcan, ses traditions séculaires entre pêche au thon et culture des oliviers. Jusque-là tout va bien. Le Maire a bien un projet de développement d’un établissement thermal. Mais peu d’opposants. Jusqu’au jour où les corps de trois migrants sont retrouvés échoués. Jusqu’où est-on prêt à aller pour sauvegarder une tranquillité illusoire ? De petites compromissions en grande lâcheté, Philippe Claudel livre un conte noir et grinçant sur le monde d’aujourd’hui et la condition humaine.

PAGE — Comment avez-vous imaginé L’Archipel du Chien ?

Philippe Claudel — J’ai commencé à écrire ce roman il y a quatre ou cinq ans environ. J’avais situé l’action à l’extrême pointe sud du continent américain, dans une sorte de Patagonie qui ne disait jamais son nom. Je voulais dépayser le lecteur afin que la fable survienne. Mais quelque chose n’allait pas. J’ai tout recommencé en situant l’action sur Panarea, une petite île de l’archipel des Éoliennes. Le réalisme était trop présent. Il me fallait trouver un décalage fécond pour entraîner le lecteur ailleurs, le toucher davantage par la construction d’une parabole. J’ai recommencé en nourrissant le texte d’une dimension mythologique et biblique, en l’attirant vers le merveilleux, la légende, le conte, le fantastique. J’avais envie de modeler une forme de paradis isolé aux activités humaines séculaires et fécondes : pêche, cueillette, agriculture. Un peu comme à la fin du Candide de Voltaire, où il est dit que pour être heureux il faut cultiver son jardin. Mais aujourd’hui c’est impossible. On ne peut demeurer à l’écart du monde, sous peine de mourir asséché par son propre égoïsme. Le monde force notre porte. L’île n’existe pas. L’île n’existe plus. J’avais dessiné une sorte de carte de ce pays imaginaire : des îles, des récifs, la mer. Enfant, je rêvais sur les vieilles cartes que je trouvais dans les greniers. J’ai conservé un grand atlas du XIXe siècle. Je le contemple encore. Je rêve et passe mes doigts sur les fleuves, les montagnes. Regarder une carte, c’est déjà inventer un roman. Le nom du livre est venu très tôt, comme toujours. Une fois que j’ai le titre, l’histoire se déroule. Elle parle seule. C’est pour cette raison aussi qu’il y a une « voix » dans le roman. La voix de celui qui conte et raconte, une sorte de coryphée puisqu’on est aussi dans un texte nourri par la tragédie antique, L’Iliade et L’Odyssée, L’Enfer de Dante. Les mythes ne sont jamais loin de moi. Et puis, L’Archipel du Chien, c’est l’étymologie des îles Canaries qui ont été les premières îles, dès le début des années 2000, à voir arriver des migrants sur de pauvres esquifs. Le mot « archipel » est sublime en soi, une invitation au voyage. Je devais donc le contrebalancer avec une menace, les crocs du chien et le fameux « cave canem » qui ornait le seuil de nombre de villas romaines. « Attention au chien ! » : tout est dit dans cette formule du rejet de l’autre, du visiteur, du voyageur, de l’étranger. L’île est la métaphore de notre vieille Europe qui cherche, peu ou prou, à rester enfermée sur elle-même et se préserver des drames humains qui se jouent à sa périphérie.

P. — Chaque personnage a un rôle précis. Alors archétypes ou caricatures ?

P. C. — Chaque roman contient sa propre réflexion sur l’outil romanesque. Voilà longtemps déjà que je refuse de rester dans un cadre balzacien un peu désuet de la mécanique romanesque. Il est important pour moi de travailler sur la notion de personnages, mais tout en invitant le lecteur à rester critique sur ce qui est mis en scène. Travailler avec lui en quelque sorte. Ne pas le plonger dans une illusion réaliste qui a fait son temps. Réduire les personnages à leur fonction, les priver de nom, revient aussi à les ériger en archétypes et à les désigner comme des créatures de fiction. Ne pas duper. Jouer vrai. Pour embarquer davantage. Le Maire incarne le pouvoir politique ; le Curé, le pouvoir spirituel ; le Docteur, la science ; l’Instituteur, la connaissance et la transmission. On est dans un rapport de forces mécaniques souvent contradictoires, qui ne peut mener qu’au désastre. Tous ont de bonnes raisons d’agir comme ils le font. On en revient à la très belle phrase de Renoir dans La Règle du jeu : « Ce qui est terrible sur cette terre, c’est que tout le monde a ses raisons ». C’est un roman sur l’égoïsme. Le nôtre. L’égoïsme des riches, des nantis, des abrités qui se refusent à partager leurs richesses et leur abri. Nous avons construit nos propres îles. Nous voulons les défendre, en renforçant la notion de frontière, en bâtissant des murs infranchissables, en rétablissant les contrôles, en faisant sécession quand cela nous arrange financièrement. Et le silence en ce cas vaut aveu. Ne pas protester. Murer ce qui pourrait être honteux. Cacher sous le grand tapis de notre conscience ce qui pourrait s’avérer gênant. Le Maire souhaite développer son île. Mais pour cela, il lui faut cacher les morts. Donald Trump veut sauver des emplois en favorisant des industries sans tenir aucunement compte du désastre écologique. Dans le chaos syrien, des populations meurent parce que les Russes veulent conserver la mainmise sur cette partie du Moyen-Orient : le pouvoir politique s’oppose au souci humanitaire. J’ai simplement résumé avec une sorte d’unité de lieu, de temps et d’action ces enjeux tragiques.

P. — Comment la littérature peut-elle aborder le drame des migrants ?

P. C. — Je n’ai, hélas, pas attendu L’Archipel du Chien pour aborder ce drame humanitaire. Dès 2005, dans La Petite Fille de Monsieur Linh, je crée un personnage qui fuit son pays ravagé par la guerre et peine à trouver sa place sur une terre étrangère. En 2010, dans L’Enquête, je parle des « Déplacés ». En 2017, dans Inhumaines, un chapitre entier est consacré aux noyades de migrants. Sans compter tous les textes que j’écris depuis des années pour des ouvrages collectifs ou des manifestations ponctuelles. J’ai multiplié les angles d’approche et les tons pour tenter de dire, d’alerter, de déranger, de remuer les esprits. Le romancier est là pour révéler la nature profonde des êtres, des sociétés, des mots, des conflits. Il a le devoir et la mission de pratiquer constamment ce que j’ai coutume d’appeler « l’autopsie du vivant » qui permet de mettre à jour les dysfonctionnements qui affectent le grand organisme social et les rapports humains. La littérature peut permettre de toucher en profondeur les êtres car elle laisse la pensée suivre son cours et l’invite à prendre son temps.